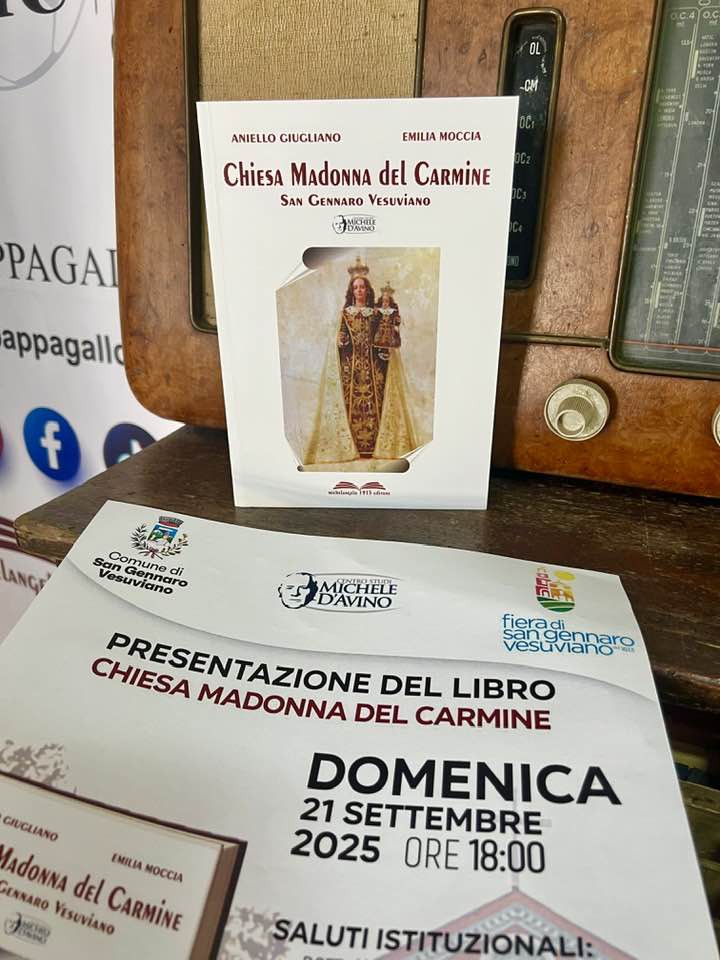

Un libro sulla Chiesa Madonna del Carmine, di Aniello Giugliano ed Emilia Moccia

P. Gerardo Santella 24 Settembre 2025

Aniello Giugliano ed Emilia Moccia, apprezzati cultori della storia del nostro territorio, cui hanno dedicato testi scritti, ma anche il personale impegno in eventi di promozione socio-culturale della comunità, pubblicano insieme, in occasione della 412° edizione della Fiera Vesuviana, il volume Chiesa Madonna del Carmine San Gennaro Vesuviano, uno studio che ha per oggetto la CHIESA DELLA PURITÀ, Poi SIE’ PALMA- CAPPELLA LEONE.

Una ricerca scrupolosa, documentata, completa nella quale sono stati utilizzati non solo atti pubblici, ma anche fonti orali e testimonianze dirette e indirette: il tutto organizzato in un discorso coerente dal lavoro di scrittura di autore e autrice.

Una storia che comincia con la pestilenza del 1646 a Napoli, quando Dorotea Catanea, una nobildonna napoletana si trasferisce con la nipote Palma nella campagna del Piano di Palma, dove possiede una grande e organizzata masseria, nella quale vivrà fino a quasi cento anni. Prima del decesso decide di lasciare buona parte della proprietà al seminarista Carlo de Scialpis, al quale Palma nel 1738, dopo la morte della zia assegna tutti i beni, compreso anche il Beneficio di Santa Maria della Purità.

La cappella, costruita all’interno della masseria nel 1728, è chiamata Siè-Palma o Zie Palma in memoria della donatrice: la voce Siè, apocopata, sta per signora, derivato dal fatto che il beneficiario aveva l’0bbligo di celebrare tre messe settimanali in suffragio della testatrice Palma, per cui, richiamandone il nome con l’aggiunta del titolo di Signora o Zietta o Zie’ Palma, ne scaturì il nomignolo di Cappella di Siè.

Successivamente è chiamata Cappella Leone dal nome della famiglia di Ottaviano che la ereditò dello Scialpis all’inizio dell’Ottocento. Da qui si seguono tutte le vicende della chiesa, infine dedicata alla Madonna del Carmine, fino ai nostri giorni, attraverso i vari rifacimenti, i maggiori dei quali dovuti ai danneggiamenti provocati dall’eruzione de Vesuvio del 1906 e dal terremoto dell’Irpinia, che colpì anche il nostro territorio, 1980.

Da sottolineare in tal senso come i fedeli del luogo abbiano sempre contribuito in modo determinante ai lavori di ricostruzione di parti dell’edificio non solo con il versamento di danaro ma anche dando la disponibilità gratuita di mezzi propri, di giornate di lavoro, di piccoli atti di solidarietà. Segno questo di una devozione popolare sincera e sentita.

Interessante e piuttosto ampia, fino a configurarsi come una sorta di libro nel libro, la controversia giudiziaria tra la Bonatenenza e Carlo De Scialpis, che alla fine soccombe alla richiesta di danaro e beni materiali da versare come imposte per la sua proprietà. Una vicenda che sembra essere uscita fuori da una delle cronache storiche di Camilleri.

Da rilevare sul piano stilistico la struttura del testo, che si compone di molti capitoli brevi che facilitano la lettura e segnano il passaggio cronologico tra le varie macrosequenze facilitando la lettura.

Articolato il linguaggio che mette il lettore di fronte a varie tipologie di scrittura: i documenti storici d’archivio, che nel lessico e nella sintassi non sono immediatamente fruibili, una scrittura narrativa in cui si incontrano il piacere dei lettori e degli autori che si abbandonano al gusto del racconto non solo didascalico ma anche di intrattenimento, infine interventi riflessivi che implicano commenti e analisi di determinati fenomeni.

Funzionale anche il corredo delle immagini che, oltre a illustrare il testo scritto, restituiscono in parte l’hic et nunc dei vari tempi cronologici attraversati dalla storia. Tra queste i tre dipinti della cappella: la Vergine del Carmine al centro del cielo della navata e due raffigurazioni angeliche dal lato della cantoria e dell’altare; tutte e tre rifatte su quelle originali del pittore Carmine Piro di Palma Campania nel primo decennio del Novecento.

In conclusione non un’arida raccolta di documenti, scritti in un linguaggio di non facile lettura, ma piuttosto la “messa in scena” di un contesto storico-spaziale dinamico, animato dalle azioni e dai sentimenti degli attori di una comunità, che esercitano il difficile mestiere del vivere tra i grandi imprevedibili accadimenti della Storia e le storie minime della loro quotidianità.

Che è in fine quello che dà il senso ai testi che parlano di beni materiali del territorio e agli autori che ricercano e scrivono: trasmettere la conoscenza ma anche la coscienza di una storia comune tra passato presente futuro attraverso la quale la vita collettiva continua pure nella inevitabile interruzione delle singole vite contingenti.